Gaitonde a Venezia, le sindoni zen che annullano i confini dell’arte

La retrospettiva del pittore indiano Vasudeo Santu Gaitonde (1924-2001), la più ampia tenutasi in Europa, organizzata dalla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, ha permesso una presa d’atto oramai completa della sua attività. Una vicenda più che significativa, sia per la qualità delle opere, sia per i rapporti che essa istituisce con l’arte europea dalla quale dipende fin dagli inizi e per il percorso finale, vera e propria anabasi o ritorno alle sorgenti della cultura orientale. Anabasi che nel suo compiersi recupera sì modelli perduti in un’epoca nella quale l’arte indiana tentava in ogni modo di inseguire e collimare con l’offerta occidentale, ma che non per questo sacrifica quanto acquisito.

La retrospettiva del pittore indiano Vasudeo Santu Gaitonde (1924-2001), la più ampia tenutasi in Europa, organizzata dalla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, ha permesso una presa d’atto oramai completa della sua attività. Una vicenda più che significativa, sia per la qualità delle opere, sia per i rapporti che essa istituisce con l’arte europea dalla quale dipende fin dagli inizi e per il percorso finale, vera e propria anabasi o ritorno alle sorgenti della cultura orientale. Anabasi che nel suo compiersi recupera sì modelli perduti in un’epoca nella quale l’arte indiana tentava in ogni modo di inseguire e collimare con l’offerta occidentale, ma che non per questo sacrifica quanto acquisito.

Un’operazione quindi che, assieme agli eccelsi esiti pittorici, fra i più alti di questa stagione in cui in Occidente si maturano soluzioni sofferte ma ineludibili (spesso vissute con entusiasmo e radicalità, si pensi al gruppo Gutaj in Giappone, legato all’espressionismo astratto americano) provoca entrambe le fonti proprio nell’evitare equivoci sincretismi. Quasi una sfida, a viso aperto, quella operata da Gaitonde, a entrambe le tradizioni, vissute e amate con sincero trasporto, e in grado di istituire un continuo, fertile, quasi implacabile atto di giudizio. Forse come nessun altro esempio fino ad ora conosciuto. Da qui il valore della vicenda di Gaitonde e l’indiscusso merito del Guggenheim e dei curatori, tra cui Sandhini Poddar.

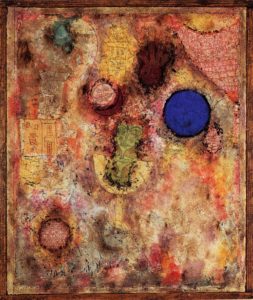

Gli inizi “europei” di Gaitonde, artista schivo e lontano delle accademie, sono legati all’esperienza di Paul Klee. Non poteva essere altrimenti: Klee era uomo altrettanto schivo e dubbioso delle istituzioni accademiche, forse proprio per avervi insegnato. Il Klee che Gaitonde fa suo è il Klee astratto ma anche intimo, che offre un repertorio cospicuo di segni, simboli, soluzioni pittoriche, agiti grazie ad una texture fluttuante che unifica tutti gli eventi: si vedano le sue figure ridotte a schemi infantili e che il pittore indiano assimila con disinvoltura. Un Klee dal linguaggio delicato, che trasporta in un mondo di favola, testi “totali” anche quando in formato miniatura. Un’altra prestigiosa opera di Klee, conservata al Guggenheim, testimonia di un’eredità acquisita : quel “Giardino magico” che unifica favola, ironia, in una dimensione in cui tutto può essere detto, interferendo con firme simboliche, che rompono l’incanto e allo stesso tempo lo ricostituiscono. A parte l’ironia che contrassegna questo periodo dell’artista svizzero, la sua riduzione ad automa dell’umano, Gaitonde fa suo questo sviluppo modernista della pittura, dai molteplici possibili sviluppi.

Il silenzioso Gaitonde. L’arte europea però era iniziata con il gran chiasso delle Demoiselles d’Avignon: la forma classica in pezzi, l’eros che urla provocatoriamente attraverso una negritudo provocante, un cubismo in grado di far detonare l’inconscio e di neutralizzare gli eccessi. Gaitonde, che conosceva tutto ciò, decise poi un ritorno in patria, un nuovo viaggio verso le latitudini di una cultura che poteva offrirgli una soluzione a quell’automatismo che Klee vedeva impadronirsi della civiltà, verso qualcosa che fornisse riparo e dominio sulle schegge.

Il silenzioso Gaitonde. L’arte europea però era iniziata con il gran chiasso delle Demoiselles d’Avignon: la forma classica in pezzi, l’eros che urla provocatoriamente attraverso una negritudo provocante, un cubismo in grado di far detonare l’inconscio e di neutralizzare gli eccessi. Gaitonde, che conosceva tutto ciò, decise poi un ritorno in patria, un nuovo viaggio verso le latitudini di una cultura che poteva offrirgli una soluzione a quell’automatismo che Klee vedeva impadronirsi della civiltà, verso qualcosa che fornisse riparo e dominio sulle schegge.

I suoi simboli divengono quindi simboli con la maiuscola; il silenzio, approdo mistico. La mostra documenta in abbondanza questo tentativo. Si sente dire che i mistici siano tra loro tutti uguali: un luogo comune. Parallelismi con l’arte di Rothko? In realtà il pittore statunitense, in nome di una ecumenicità astratta, fonde i simboli prima ancora della realtà fenomenica, rimane erede del Rinascimento, lontano da questi aut-aut. Certo l’Occidente stesso a più riprese inseguirà la sapienza orientale, ma secondo dinamiche tutte sue. Tobey? Le sue superfici di puntini luminosi potrebbero rappresentare la massima prossimità, ma anche il preludio delle mappe gestuali di Pollock. E Mondrian non vive una sua geometria vivente in una polis che conosce solo atto e profitto?

I suoi simboli divengono quindi simboli con la maiuscola; il silenzio, approdo mistico. La mostra documenta in abbondanza questo tentativo. Si sente dire che i mistici siano tra loro tutti uguali: un luogo comune. Parallelismi con l’arte di Rothko? In realtà il pittore statunitense, in nome di una ecumenicità astratta, fonde i simboli prima ancora della realtà fenomenica, rimane erede del Rinascimento, lontano da questi aut-aut. Certo l’Occidente stesso a più riprese inseguirà la sapienza orientale, ma secondo dinamiche tutte sue. Tobey? Le sue superfici di puntini luminosi potrebbero rappresentare la massima prossimità, ma anche il preludio delle mappe gestuali di Pollock. E Mondrian non vive una sua geometria vivente in una polis che conosce solo atto e profitto?

Gaitonde quindi si trova a includere con un realismo sintetico paesaggi e interni quasi cinematografici, resi da un gesto rapido, moderno - sembrerebbe quasi un action per questo - ma da cui il mistico si trattiene e ci trattiene e che pervade di una malinconia quasi leonardesca. Tra noi e la realtà si eleva una barriera, la linea orizzontale che evoca la Perfezione, l’Ideale nascosto come termine di ogni moto.

Gaitonde quindi si trova a includere con un realismo sintetico paesaggi e interni quasi cinematografici, resi da un gesto rapido, moderno - sembrerebbe quasi un action per questo - ma da cui il mistico si trattiene e ci trattiene e che pervade di una malinconia quasi leonardesca. Tra noi e la realtà si eleva una barriera, la linea orizzontale che evoca la Perfezione, l’Ideale nascosto come termine di ogni moto.

’

Forse la distanza con l’Occidente è più testata che resa bandiera. Al “tutto è superficie” di Andy Warhol, Gaitonde oppone un “tutto è profondità, silenzio”. La linea di confine resta sottile ma obbligata: lo dimostrano le opere calligrafiche e il recupero della grammatica zen. L’esigenza era la medesima degli espressionisti astratti, ma anche se Kline utilizzò i segni calligrafici come supporto, il suo gesto si appropria del segno e i neri calano come architravi di un pensiero che è tutto dell’io. Al contrario Gaitonde sembra presupporre un codice preventivo, una sintassi nella quale, per ottenere la contemplazione, l’io va a scomparire nell’atto stesso della nominazione.

Non che l’Occidente non sia stato tentato da una simile soluzione, come la “catena dei significanti” di Lacan parrebbe dimostrare.

Oriente e Occidente s’incontrano però proprio nella necessità di una critica a questo annullamento: sarà il pensiero freudiano a legiferare dei due “eventi” del pensiero, quei principi di realtà e di piacere uniti nel pensiero del bambino e che l’Oriente tende a scindere. In questo senso andava lo stesso Klee, le sue sagome narrano la scissione, la regressione: favole per adulti di adulti in piena patologia, ma anche favole che riconducono residui della memoria alla storia dell’individuo.

Oriente e Occidente s’incontrano però proprio nella necessità di una critica a questo annullamento: sarà il pensiero freudiano a legiferare dei due “eventi” del pensiero, quei principi di realtà e di piacere uniti nel pensiero del bambino e che l’Oriente tende a scindere. In questo senso andava lo stesso Klee, le sue sagome narrano la scissione, la regressione: favole per adulti di adulti in piena patologia, ma anche favole che riconducono residui della memoria alla storia dell’individuo.

Una scissione che le opere tantriche di Gaitonde vivono con fatica: i suoi teleri oro cupo e rosso indiano, avviano a un distacco e a un’immediatezza che annullano i confini dell’arte. Queste sindoni zen conducono alle energie dell’universo, sì ma per la via della sfiducia nell’atto intellettivo. Eros e pensiero separati in casa (nel corpo): non furono questi gl’inizi dell’avventura di Gaitonde. Solitaria ma capace di “prendere”.

V.S. GAITONDE. Pittura come processo, pittura come vita

A cura di Sandhini Poddar, curatrice aggiunta, Solomon R. Guggenheim Museum, con Amara Antilla, Assistant Curator, Solomon R. Guggenheim Museum

3 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016

The Peggy Guggenheim Collection

(Mario Cancelli)

Il video dell'incontro “Il sinodo visto da vicino” con Giacomo Bertolini

A leggere i giornali - quasi tutti - il copione era già scritto. Una lotta senza esclusione di colpi, anche se con modi curiali (ma a volte neanche tanto), tra conservatori e progressisti. Dall’esterno era tutto chiarissimo. E dall’interno? Cosa dice chi il Sinodo dei vescovi sulla famiglia l’ha vissuto dal di dentro, partecipando giorno dopo giorno ai lavori? Di qui il titolo dell’incontro di martedì 10 novembre, nella sala del redentore della parrocchia di Santa Croce: “Il sinodo visto da vicino. La bellezza della famiglia e le sfide del tempo presente”. Promotrice l’Associazione culturale Rosmini, relatore Giacomo Bertolini, docente di Diritto canonico nell’Università di Padova ma soprattutto esperto e coadiutore del Segretario speciale del Sinodo.

A leggere i giornali - quasi tutti - il copione era già scritto. Una lotta senza esclusione di colpi, anche se con modi curiali (ma a volte neanche tanto), tra conservatori e progressisti. Dall’esterno era tutto chiarissimo. E dall’interno? Cosa dice chi il Sinodo dei vescovi sulla famiglia l’ha vissuto dal di dentro, partecipando giorno dopo giorno ai lavori? Di qui il titolo dell’incontro di martedì 10 novembre, nella sala del redentore della parrocchia di Santa Croce: “Il sinodo visto da vicino. La bellezza della famiglia e le sfide del tempo presente”. Promotrice l’Associazione culturale Rosmini, relatore Giacomo Bertolini, docente di Diritto canonico nell’Università di Padova ma soprattutto esperto e coadiutore del Segretario speciale del Sinodo.

Vi proponiamo il video dell’incontro del 10 novembre, realizzato da Emanuele Fornasier.

Così Eugenio Andreatta su La Difesa del popolo ha raccontato l’incontro con Giacomo Bertolini.

La Difesa del Popolo, domenica 22 novembre 2015, p. 17, Nessun compromesso e Spirito santo all’opera (E. Andreatta)

A leggere i giornali - quasi tutti - il copione era chiaro. Una lotta senza esclusione di colpi, anche se con modi curiali (ma a volte neanche tanto), tra conservatori e progressisti. Dall’esterno era tutto chiarissimo. E dall’interno? Cosa dice chi il Sinodo dei vescovi sulla famiglia l’ha vissuto dal di dentro, partecipando giorno dopo giorno ai lavori? Di qui il titolo dell’incontro di martedì 10 novembre, nella sala del redentore della parrocchia di Santa Croce: “Il sinodo visto da vicino. La bellezza della famiglia e le sfide del tempo presente”. Promotrice l’Associazione culturale Rosmini, relatore Giacomo Bertolini, docente di Diritto canonico nell’Università di Padova ma soprattutto esperto e coadiutore del Segretario speciale del Sinodo. Ecco alcune parole che mi hanno colpito di questo incontro.

Adolescenza. Bertolini citava un intervento di un padre al secondo o terzo giorno di assemblea. «Dobbiamo passare da una Chiesa di adolescenti che vuole vedere puniti i suoi figli che sbagliano a una Chiesa di padri e madri, che con maturità guardano ai loro figli», cercando di ottenere il meglio da loro. Non una “performance” perfetta, ma ciò che concretamente in quel momento riescono a dare.

Sfide. Un termine che non tramonta mai nell’ecclesialese, ma non al Sinodo. «Togliamolo, sa troppo da contrapposizione», ha proposto un Padre sinodale, meglio parlare di problemi gravi. Nella relazione finale è stato usato con parsimonia, il paragrafo 25 (“alcune sfide”). parla della poligamia e dei matrimoni combinati.

Bellezza. «Tutta la seconda parte della relazione finale è un’esaltazione della bellezza dell’esperienza famigliare, in questo i padri sono stati assolutamente concordi», con un linguaggio anche in vari punti più fresco e nuovo.

Divorziati. La spinosa questione dell’accesso ai sacramenti dei divorziati non ha visto prevalere né le posizioni oggettiviste più conservatrici, né coloro che si battevano per un’ammissione automatica o quasi. «Si è scelta una via di approfondimento morale», ha detto Bertolini, «di ascolto delle situazioni reali». E quindi di…

…discernimento. Forse il termine che meglio ha contraddistinto il Sinodo. No alle scorciatoie, le situazioni sono diverse caso per caso, bisogna avere la pazienza di accompagnare le persone aiutandole a renderle consapevoli della propria storia.

Gesuita. Un papa tifoso, sbilanciato in senso aperturista? In realtà papa Francesco, che per un mese ha fatto la vita del padre sinodale – dall’ascolto in aula alla fila alla macchinetta del caffè – ha avuto un sommo rispetto del dialogo in aula, non lasciando mai trapelare, neanche da un’espressione del viso, il suo parere sul dibattito in corso.

Compromesso. Questo invece al Sinodo non c’è proprio stato. «Non si è trattato di un accomodamento tra diverse fazioni, l’impressione è che invece l’’intero Sinodo», dimostrando un’unità su cui pochi avrebbero scommesso, «abbia fatto un passo di maturità, su cui hanno concordato tutti, anche i circuli più sbilanciati in un senso o nell’altro».

Questioni aperte. Non poche, Bertolini stesso ne ha indicate varie. Una tra tutte: se l’Eucaristia è il corpo di Cristo, la Chiesa non lo è da meno. Come si può rifiutare il sacramento a delle persone, che pur in una situazione oggettivamente irregolare, sono incorporate in Lui? Il Sinodo non ha risposto. Ma c’è una saggezza anche nel lasciare aperte le questioni a cui non si è ancora pronti a rispondere.

Spirito Santo. Alla fine, il suo intervento si è visto. «Nonostante i modi con cui è stato presentato, per me il Sinodo è stato la possibilità di fare una vera esperienza ecclesiale, di vedere lo Spirito Santo all’opera».

Il Sinodo visto da vicino. Incontro il 10 novembre a Padova

![image[1]](http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2015/10/image1-300x182.jpg) «Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?» A porsi questa domanda è stato papa Francesco lo scorso 24 ottobre, nello straordinario discorso conclusivo dei lavori della XIV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

«Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?» A porsi questa domanda è stato papa Francesco lo scorso 24 ottobre, nello straordinario discorso conclusivo dei lavori della XIV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi.

Un discorso tutto da leggere, per comprendere le novità di un’assemblea che certamente «non ha concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma ha cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto».

Per approfondire i contenuti di questo grande momento di dialogo e di confronto (svolto «purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli», osserva il papa nel medesimo discorso), l’Associazione culturale Antonio Rosmini propone un incontro

Martedì 10 novembre 2015 alle 21.00

Martedì 10 novembre 2015 alle 21.00

nella Sala del Redentore, corso Vittorio Emanuele 174

IL SINODO VISTO DA VICINO

La bellezza della famiglia e le sfide del tempo presente

Relatore

Giacomo BERTOLINI

esperto e coadiutore del Segretario speciale del Sinodo dei vescovi e docente di diritto canonico all’Università di Padova

Introduce

Andrea PIN

docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Padova.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa nel 2000, Giacomo Bertolini nel 2002 consegue la “Licentia in Iure Canonico” e l’anno successivo il dottorato all’Angelicum di Roma. Dal 2003/04 al 2006/07 è Professore incaricato di Diritto canonico e di Diritto civile nella stessa università. Nel 2004 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Genova e dal 2006 è avvocato del Tribunale apostolico della Rota romana. Nello stesso anno l’Università di Urbino gli conferisce il titolo di Dottore di ricerca in Scienze canonistiche. Dal 2005 è ricercatore di Diritto Canonico ed Ecclesiastico assunto in ruolo alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova. Dall’anno accademico 2007/08 è Professore aggregato di Istituzioni di Diritto Canonico alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine. Poi dall’anno accademico 2012/2013 è Professore aggregato di Diritto Ecclesiastico alla Scuola giuridica dell’Università di Padova - sede distaccata di Treviso. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli. Nell’ottobre 2015 ha partecipato in qualità di esperto e coadiutore del Segretario speciale al Sinodo dei vescovi sulla famiglia.

Una serata per aiutare la ceramista siriana Wafaa Saad

Segnaliamo molto volentieri un’iniziativa di alcuni amici romagnoli, una serata benefica a favore di una giovane ceramista siriana, Wafaa Saad. Si svolgerà

Segnaliamo molto volentieri un’iniziativa di alcuni amici romagnoli, una serata benefica a favore di una giovane ceramista siriana, Wafaa Saad. Si svolgerà

mercoledì 10 giugno alle 19.00

al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (RA)

viale Baccarini, 19

Il programma prevede un aperitivo siriano, seguirà un’asta con opere di Wafaa Saad e la lotteria con ceramiche donate da artisti faentini. La serata sarà intervallata da degustazioni sonore con TripparDò... Spritz & Music Band.

Wafaa Saad, 34 anni, ceramista in Siria, frequenta con una borsa di studio internazionale il liceo Ballardini a Faenza, esponendo al MIC nel 2006 e ricevendo numerosi premi. Rientra nel suo paese, insegna all’Istituto di Arti Applicate a Damasco continuando a ottenere riconoscimenti nel mondo. Vincitrice nel 2014 del Symposium, prestigioso concorso a invito in Cina. Dall’inizio del conflitto versa in grave difficoltà con il marito e le bambine di 3 e 5 anni. Il ricavato della serata è devoluto a questa ceramista che alcuni di noi hanno conosciuto personalmente e che ha mantenuto un legame con la città di Faenza e la sua cultura.

Biglietti in prevendita: Aperitivo 20 euro Lotteria 30 euro (ad ogni biglietto corrisponde una ceramica donata da artisti faentini)

Info: www.micfaenza.org amichedifaenza@gmail.com Daniela Tedioli 339-6032306 Elena Bentini 338-2329900

Si ringraziano: Carla Lega per le opere di Wafaa Saad I ceramisti faentini Leopoldo Giuliani di Novatex, ForD La Greca Mi Grafiche, ForD

Scarica l'invito in formato .pdf.

Ecco una gallery delle ceramiche messe a disposizione dai maestri ceramisti a favore di Wafaa.

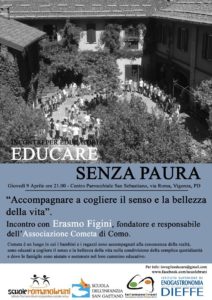

Accompagnare a cogliere il senso e la bellezza della vita

L’appassionata ricerca del significato vero della vita, la passione per il bello e l’aver messo a servizio degli altri il suo “dono creativo”, hanno nel tempo potenziato, rinnovato e profondamente trasformato la vita e il lavoro di Erasmo Figini, stilista e interior designer comasco che si è da sempre distinto per un’innata vocazione alla bellezza, per gli interessi eclettici, per l’attenta scelta dei colori e dei materiali, per l’originalità degli accostamenti, per l’amore e il rispetto della natura e per una curiosità che lo spinge oltre i tradizionali confini professionali. Lo ascolteremo

L’appassionata ricerca del significato vero della vita, la passione per il bello e l’aver messo a servizio degli altri il suo “dono creativo”, hanno nel tempo potenziato, rinnovato e profondamente trasformato la vita e il lavoro di Erasmo Figini, stilista e interior designer comasco che si è da sempre distinto per un’innata vocazione alla bellezza, per gli interessi eclettici, per l’attenta scelta dei colori e dei materiali, per l’originalità degli accostamenti, per l’amore e il rispetto della natura e per una curiosità che lo spinge oltre i tradizionali confini professionali. Lo ascolteremo

giovedì 9 aprile alle 21.00

centro parrocchiale San Sebastiano, via Roma - Vigonza

Accompagnare a cogliere il senso e la bellezza della vita

Incontro con Erasmo Figini, stilista ed interior designer, fondatore dell’Associazione Cometa di Como

Incontro con Erasmo Figini, stilista ed interior designer, fondatore dell’Associazione Cometa di Como

L’incontro è organizzato dalle Scuole Romano Bruni in collaborazione con l’Associazione Genitori Romano Bruni, la Scuola dell’infanzia San Gaetano e l’Istituto superiore di Enogastronomia Dieffe.

Negli ultimi anni l’esperienza di Figini si è straordinariamente arricchita grazie all’apertura all’accoglienza e all’avventura intrapresa con Cometa, una realtà di famiglie impegnate nell’accoglienza, nell’educazione e nella formazione dei giovani.

Tutto di lui ci testimonia come creatività, ideazione e realizzazione si fondono armonicamente e funzionalmente nella continua tensione alla bellezza e nella ricerca di soluzioni capaci di fermare, nel tempo, spazi per interpretare e rispondere alle esigenze più profonde delle persone che li utilizzeranno.

Questo metodo ha potuto esprimere tutta la sua potenzialità all’interno della realtà educativa di Cometa nella quale è sorta la Scuola Oliver Twist, concreta espressione di questo strategico connubio tra creatività e tecnica ed è nata la Contrada degli Artigiani, un’impresa con vocazione educativa dove maestri artigiani e ragazzi realizzano prodotti di eccellenza per l’arredo della casa rilanciando il patrimonio di competenze dell’artigianato comasco.

Cometa (www.puntocometa.org) è una realtà di famiglie impegnate nell’accoglienza, nell’educazione e formazione di bambini e ragazzi e nel sostegno delle loro famiglie. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi sono accompagnati alla conoscenza della realtà, sono educati a cogliere il senso e la bellezza della vita nella condivisione della semplice quotidianità e dove le famiglie sono aiutate e sostenute nel loro cammino educativo. Ogni giorno dopo la scuola un centinaio di bambini e ragazzi del territorio trovano in Cometa un’equipe di educatori ed insegnanti; l’aiuto allo studio, le attività espressive, ricreative e sportive sono un’occasione per crescere insieme, in una quotidianità che diventa sfida educativa per tutti.

La Scuola Oliver Twist offre corsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (Tessile, Legno e Ristorazione) a studenti tra i 14 e i 18 anni, con un modello dove il lavoro diventa un’opportunità formativa ed educativa. La Scuola sorge nel complesso di Cometa: un luogo, uno spazio fisico, un contesto sociale

Sabato 17 gennaio a Padova si inaugura la personale di Cleofe Ferrari

In occasione della prossima inaugurazione dell’atelier d’arte contemporanea Maison d'Art di Carla d’Aquino Mineo in via Cesare Battisti, 179, a Padova, verrà esposta una rassegna di opere pittoriche dell’artista Cleofe Ferrari. L’artista presenta il frutto del lavoro di questi anni, che ha maturato in un progressivo percorso svolto nell’alveo della associazione Di.Segno (via Eritrea, 14 - 35100 Padova - tel. 338 9604744), di cui Cleofe Ferrari è presidente, sotto la guida del maestro Alfredo Truttero. Nel corso degli anni l’Associazione Di.Segno ha sviluppato una attività laboratoriale, una sorta di work in progress, dal titolo: Disegno: esperienza e metodo, sotto la guida di Truttero. Questo ambito è stato per Cleofe il luogo costante della verifica del proprio lavoro, di cui oggi presenta il frutto.

In occasione della prossima inaugurazione dell’atelier d’arte contemporanea Maison d'Art di Carla d’Aquino Mineo in via Cesare Battisti, 179, a Padova, verrà esposta una rassegna di opere pittoriche dell’artista Cleofe Ferrari. L’artista presenta il frutto del lavoro di questi anni, che ha maturato in un progressivo percorso svolto nell’alveo della associazione Di.Segno (via Eritrea, 14 - 35100 Padova - tel. 338 9604744), di cui Cleofe Ferrari è presidente, sotto la guida del maestro Alfredo Truttero. Nel corso degli anni l’Associazione Di.Segno ha sviluppato una attività laboratoriale, una sorta di work in progress, dal titolo: Disegno: esperienza e metodo, sotto la guida di Truttero. Questo ambito è stato per Cleofe il luogo costante della verifica del proprio lavoro, di cui oggi presenta il frutto.

sabato 17 gennaio 2014 alle ore 18

via Cesare Battisti, 179 – Padova

INAUGURAZIONE

La mostra rimarrà aperta fino al 6 febbraio 2014. Orari d’apertura: dal lunedi al sabato ore 17-19, inoltre martedi, giovedi, venerdi dalle 11.00 alle 12.30

Cleofe Ferrari nasce a Carpi (Mo) il 16 dicembre 1950. Dopo aver svolto gli studi su stilismo di moda a Reggio Emilia, svolge fino al 2008 attività di libera professione che si amplia dal 1990 all’intervento nella progettazione di interni. Nel 1982 consegue la laurea in Psicologia all’Università di Padova. Nel 2008 consegue il diploma del Master in Architettura, arti e liturgia promosso dalla Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa. Dal 2002 aderisce all’Associazione di artisti “Il Baglio” e dallo stesso anno partecipa regolarmente alle attività di disegno promosse dall’Associazione “Di.Segno” di Padova, di cui dal 2006 è Presidente. Nel 2005 partecipa alla Mostra “La casa del Dio vicino” allestita nel corso dei lavori del Sinodo dei Vescovi a Roma. Nel 2007 partecipa alla Mostra di arte sacra “Sinfonia dello spazio liturgico” a Padova. Dipinge nella tecnica dell’acquerello, gessetto, encausto.

«Per Cleofe Ferrari», scrive Emanuela Centis, architetto e docente di Storia dell’Arte, «le immagini che nascono dall’impressione dell’incontro con la realtà si fanno segno espressivo carico di quella esperienza, ridonata e resa perennemente viva attraverso l’opera». L’artista emiliana segue in questo percorso il suggerimento del pittore americano William Congdon: “L’artista coglie - e allo stesso tempo viene colto da – l’immagine di sé nelle cose e delle cose in sé; immagine perciò della comunione fra sé e le cose, in cui, in qualche modo, l’artista è le cose e le cose sono lui. L’artista trasforma l’apparenza materialistica delle cose, le trasfigura in immagine, o segno, di vita nuova. Il gesto dell’artista è un lasciarsi trascinare in un seguire, un obbedire”.

«Per me dipingere è amare e abbracciare la realtà che mi circonda e mi accade», scrive la stessa Ferrari, «fissarne una traccia che diventi eterna, perché ogni volta che la guardi riaccada un incontro: una emozione, una esperienza. La realtà data è il dono più grande, e quell’attimo di luce è altrettanto dono. Il gesto veloce del momento creativo è dettato da una emozione, ma non si esaurisce in una sensazione percettiva; esso viene posto a servizio della realtà: io incontro la realtà e la realtà incontra me: quando la realtà incontra anche te che guardi, allora l’opera è riuscita».

«Anni fa, camminando per Venezia», prosegue Cleofe Ferrari, «e disegnando en plein air la facciata della basilica di Santa Maria della Salute e di San Marco, e poi ad Assisi le basiliche di Santa Maria degli Angeli e San Francesco, ho intrapreso questa avventura che mi ha portato qui oggi. L’occasione di ogni mostra è un momento importante: per mettermi umilmente a confronto con il pubblico e ridonare a tutti nell’incontro ciò che è accaduto a me».

«Ritornando quest’anno a Venezia», conclude Emanuela Centis, «Cleofe ha scelto di ampliare lo spazio della sua espressione rispetto al consueto ritaglio di inquadratura, mostrandoci la visione che il suo occhio ha abbracciato in quel momento ed in quella situazione. Nelle tele veneziane, due vedute del bacino di Bacino di San Marco, il tema è l’insieme della acqua e dei suoi riflessi e le quinte architettoniche che fanno di Venezia la Regina del mare. Questa regalità di Venezia traspare splendida e maestosa nelle pennellate dell’artista, sempre gestuali (cifra del suo stile) nell’annotazione dei svariati particolari atmosferici, naturali, architettonici, ma organicamente compaginate nel rendere la vita che palpita qui in modo unico».

Amori feriti, la presentazione dell’ultimo libro di p. Svanera

![9788825038538[1]](http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2014/12/97888250385381.jpg) L'Associazione culturale Rosmini è lieta di segnalare l'evento che si terrà martedì 9 dicembre 2014 alle 20.45 nella sala dello Studio Teologico della Basilica del Santo con la presentazione di "Amori feriti. La chiesa in cammino con separati e divorziati".

L'Associazione culturale Rosmini è lieta di segnalare l'evento che si terrà martedì 9 dicembre 2014 alle 20.45 nella sala dello Studio Teologico della Basilica del Santo con la presentazione di "Amori feriti. La chiesa in cammino con separati e divorziati".

Partecipano:

Fra Oliviero Svanera, teologo morale e pastorale

Paolina Dal Bon, Fraternità «Legami spezzati»

Oriella e Rizzieri Dalla Bona, Ufficio diocesano per la famiglia (Pd)

Martino Verdelli, voce recitante.

Questo libro: - affronta domande fondamentali in un tempo di amori feriti e spezzati, relazioni colpite da fallimenti e cadute; - offre uno spaccato del vissuto di persone segnate da separazione e divorzio; - illustra, a partire dalla prospettiva dottrinale cattolica, varie vie teologico-pastorali di mediazione. Sono le persone coinvolte nel dramma di un fallimento matrimoniale e familiare che ci raccontano le loro storie e commentano la parola di Dio. A queste testimonianze si accosta poi la riflessione di uno psicologo, un teologo, un esperto di pastorale familiare. Perché c’è bisogno di una chiesa che, assumendo lo stile di Gesù, mostri il suo volto materno e sappia offrire alle persone ambiti capaci di aiutare il processo di guarigione e salvezza.

Oliviero Svanera, francescano conventuale, è docente di teologia morale sessuale e familiare presso l’Istituto teologico sant’Antonio dottore e la Facoltà teologica del Triveneto. Vicario della Provincia italiana di Sant’Antonio di Padova, fa parte della redazione della rivista «Credere oggi» e da anni promuove iniziative di formazione per la coppia e la famiglia. Animatore del Movimento francescano di fraternità familiare presso i Santuari antoniani di Camposampiero (Pd), è autore di Sposarsi? Una scelta di libertà e grazia (EMP, 2011) e di Tu sei amore. Una prospettiva francescana sulla coppia (EMP, 2013).

Il professor Benvenuti racconta la missione Rosetta

![Piero-Benvenuti[1]](http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2014/12/Piero-Benvenuti1-300x199.jpg) Venerdì 19 dicembre alle 11 al Liceo scientifico Romano Bruni di via Fiorazzo 7 a Padova (zona Ponte di Brenta) il professor Piero Benvenuti, ordinario di Astronomia all’Università di Padova, racconterà la missione spaziale Rosetta sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea, con l’obiettivo di studiare la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. L’incontro è promosso dalle Scuole Romano bruni in collaborazione con l’Associazione culturale Rosmini.

Venerdì 19 dicembre alle 11 al Liceo scientifico Romano Bruni di via Fiorazzo 7 a Padova (zona Ponte di Brenta) il professor Piero Benvenuti, ordinario di Astronomia all’Università di Padova, racconterà la missione spaziale Rosetta sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea, con l’obiettivo di studiare la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. L’incontro è promosso dalle Scuole Romano bruni in collaborazione con l’Associazione culturale Rosmini.

Ecco una recente intervista di Benvenuti a IlSussidiario.net

IlSussidiario.net, giovedì 13 novembre, int. a Piero Benvenuti Rosetta/ Così la sonda spaziale Philae ha arpionato (con brivido) la cometa (M. Orioli)

MISSIONE ROSETTA: LA SONDA SPAZIALE PHILAE ARRIVA ALLA COMETA - La citazione era quasi obbligata e si è incaricato di rilanciarla in diretta streaming il presidente dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) Roberto Battiston: “è un piccolo balzo per un robot, un grande passo per l’umanità”. Il robot è la sonda spaziale Philae, che ieri alle 16.35 (ora italiana) ha toccato la superficie della cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko. Dopo 28 minuti - il tempo perché il segnale dalla “sonda madre” Rosetta arrivasse a Terra - i media di tutto il mondo hanno rilanciato la notizia: “ce l’ha fatta!”. Il balzo della sonda spaziale Philae è durato sette ore e ha tenuto col fiato sospeso quanti in tutto il mondo ne hanno seguito le fasi collegandosi con i diversi siti e social network a loro volta collegati con il centro di controllo dell’ESA a Darmstadt.

Le fasi salienti si sono susseguite così: alle 8.30 del mattino, nonostante qualche titubanza nella notte precedente, si è deciso di dare il via libera alla separazione del lander Philae dalla sonda Rosetta e la manovra è avvenuta, come previsto, alle 9.35 italiane. Verso le 16 a bordo della sonda spaziale Philae è iniziata la sequenza automatica delle operazione di pre-atterraggio. Alle 16.22 si è aperta la finestra di touch down, una finestra di circa 40 min; qui è iniziata la breve ma interminabile attesa della conferma del touch down, che è giunta puntualmente alle 17.03 accompagnata dall’esultanza corale di tutto lo staff dell’ESA, non senza qualche lacrima.

Esultanza che si è replicata in alcune sedi anche italiane da dove l’evento è stato seguito comunitariamente; come all’università di Padova, dove opera uno dei gruppi italiani più coinvolti nella missione. Qui abbiamo raggiunto il professor Piero Benvenuti, astrofisico con lunga esperienza nelle istituzioni spaziali europee e internazionali, che ha commentato le prime notizie giunte dalla 67/P Churyumov-Gerasimenko, considerando anche i possibili rischi cui andava incontro una missione del genere.

«La missione era preparata perfettamente dal punto di vista della navigazione spaziale; è incredibile la capacità di controllo che hanno acquisito e la capacità di manovrare una navicella come Rosetta e di inserirla nell’orbita giusta. Da questo punto di vista si può parlare di un sistema di eccellenza. L’incertezza c’era però sulla consistenza del suolo nel punto di atterraggio e sull’entità degli ostacoli che si sarebbero potuti trovare. La zona scelta era sulla cosiddetta testa della cometa, anche per motivi di controllo della rotazione: consideriamo che la sonda spaziale Philae stava per atterrare su un corpo che ruotava sotto di lei e bisognava minimizzare il pericolo costituito da questo bersaglio mobile. Peraltro, il sito prescelto era stato esaminato attentamente e mostrava delle ampie aree pianeggianti prive di ostacoli ma anche delle zone accidentate e con superfici inclinate sulle quali, se la sonda spaziale Philae fosse atterrata lì, era elevato il rischio di un rovesciamento. L’altro problema era la bassissima gravità presente sulla cometa, per cui il rischio era che nell’impatto la sonda rimbalzasse e si perdesse nello spazio».

Ora, da quanto si è capito nelle comunicazioni del tardo pomeriggio, sembra che la sonda spaziale Philae sia atterrata facendo un piccolo rimbalzo per poi sistemarsi in un punto più stabile. «Il fatto che riesca a trasmettere bene significa che è ben posizionata, con l’antenna puntata nella direzione corretta. Ci sono però dei problemi di ancoraggio: sembra che gli arpioni non abbiano funzionato come dovevano, probabilmente a causa delle condizioni di inconsistenza del terreno e attualmente (a otto ora dall’atterraggio, ndr) i responsabili della missione stanno considerando l’idea di rilanciarli, cosa che è tecnicamente possibile. La stabilità è necessaria soprattutto per le operazioni che poi si dovranno svolgere: prima fra tutte l’azione di perforazione affidata al sistema SD2, l’ormai celebre “trapano” progettato al Politecnico di Milano.

Da quanto si può dire finora, sembra proprio giustificata la grande soddisfazione manifestata dai responsabili dell’ESA. «Sì. Sia al centro ESA sia nella varie sedi dove operano i gruppi coinvolti nella missione, come qui a Padova, si respira un clima di grande entusiasmo. Anche perché prima dell’arrivo dei segnali positivi si percepiva un certo scetticismo o comunque la preoccupazione che la sonda scendesse in un punto dove il terreno era troppo accidentato».

Il plauso è stato unanime ed è significativa la reazione di uno dei responsabili della Nasa presente a Darmstadt che ha elogiato il successo della missione Rosetta considerandola un’impresa condivisa. Un successo dell’Europa, dell’ESA, dell’industria e della ricerca europea. E all’interno di questo un successo dell’Italia, «che è in prima linea sia con la camera WAC di Osiris realizzata qui a Padova, sia col sistema Giada, dell’Università Parthenope di Napoli, certamente all’avanguardia nell’analisi delle polveri, e poi con lo spettrometro VIRTIS dell’IAPS-INAF di Roma e col già citato SD2».

Benvenuti si riferisce anche al lavoro dei tanti ricercatori, impegnati negli aspetti più scientifici della missione e sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei geologi, data la loro esperienza nell’analizzare la conformazione dei terreni e nel capire l’evoluzione storica che ha portato a certe configurazioni e strutture; una serie di conoscenze normalmente non presenti negli astronomi che si occupano di comete e che le osservano da lontano con i telescopi. «Adesso che siamo lì sulla cometa e possiamo vederla da vicino, le competenze geologiche diventano particolarmente preziose».

Ci si può chiedere se dal punto di vista di un astrofisico la scelta della Churyumov-Gerasimenko sia stata quella più valida. «Mi sembra che la scelta abbia rappresentato un buon compromesso tra diverse esigenze. È chiaro che l’ideale per un astrofisico sarebbe stata una cometa di quelle che per la prima volta si avvicina al Sole e che vengono scoperte, in un numero non piccolo, ogni anno. Queste, essendo nuove, contengono del materiale originario, che non è stato mai “cucinato” dalla vicinanza del Sole e dai suoi effetti. Incontrarle però è estremamente difficile: sia perché non se ne conosce bene l’orbita finché non sono già vicino a noi, e quindi irraggiungibili; sia perché le comete nuove sono molto attive, espellono una gran quantità di gas e polveri e hanno una notevole chioma e quindi non possono essere troppo avvicinate, pena la distruzione delle apparecchiature. Nel caso della missione Rosetta, la cometa ha già una iniziale attività ma non tale da incidere, almeno per ora, sugli strumenti di misura».

Ammettendo e sperando che l’insediamento di Philae sulla 67P si completi positivamente e che la missione possa proseguire, quali sono le aspettative principali della comunità scientifica? «I principali risultati attesi riguardano l’analisi, che verranno eseguite in loco, dei materiali gassosi emessi sia della polvere; soprattutto dei materiali che verranno estratti dal sottosuolo mediante il trapano. È ben chiaro ormai - e lo si è visto molto bene dalle immagini raccolte in questi giorni di avvicinamento della sonda alla cometa - che la superficie cometaria è nera, come se fosse coperta di fuliggine; e che il materiale che la costituisce è molto poroso e quindi può aver protetto al suo interno il materiale originario. Il che ci permetterebbe di analizzare il materiale cometario primigenio che è poi lo stesso dal quale si è formate il Sistema Solare. Poiché sulla Terra abbiamo molte delle molecole organiche che possiamo trovare sulla cometa, sarà interessante capire se i meccanismi di formazione di queste catene di molecole organiche sono favoriti in zone remote, là dove nascono le comete, oppure se si possono formare anche sulla Terra. Un’idea, già da tempo avanzata dagli astrobiologi e che queste molecole organiche complesse siano state trasportate sul nostro Pianeta dalle comete che, nelle fasi iniziali del Sistema Solare erano numerosissime. Si aprirebbe quindi un campo di indagine molto interessante circa l’origine del Sistema Solare e della stessa vita».

Pur condividendo l’entusiasmo che circonda questa primo traguardo raggiunto, non possiamo trattenerci dal chiedere a Benvenuti una sua valutazione sul senso e sul valore di missioni come questa. «C’è una motivazione di interesse generale ed è la possibilità di maggior conoscenza del nostro cosmo; soprattutto della parte che riguarda la formazione dei sistemi planetari ed eventualmente, da qualche parte, sicuramente sulla Terra, di sistemi viventi. Ormai è ben chiaro che la caratteristica fondamentale dell’universo è la sua evoluzione, cioè il fatto di svilupparsi come storia: conoscere questa storia significa conoscere la nostra storia . Quindi anche se queste problematiche sembrano molto lontane dai nostri comuni interessi quotidiani, bisogna riconoscere che fanno parte della nostra storia e questo ci lega sempre più strettamente al cosmo. Cosicché più impariamo, più conosciamo la sua evoluzione, più possiamo agire coerentemente con essa, sentendoci parte integrante dell’universo, anzi accorgendoci di essere la coscienza dell’universo. Possiamo perciò essere più responsabili nel custodire questo dono che ci è stato fatto, costruito in miliardi di anni con grande pazienza e ragionevolezza».

I ragazzi del '99 ricordano la Grande Guerra

Naturalmente qui si parla non di 1899, ma di 1999: i quindicenni della attuale classe seconda del liceo Scientifico Romano Bruni di Padova che hanno preparato l’allestimento di una mostra in occasione del Centenario della Grande Guerra.

Naturalmente qui si parla non di 1899, ma di 1999: i quindicenni della attuale classe seconda del liceo Scientifico Romano Bruni di Padova che hanno preparato l’allestimento di una mostra in occasione del Centenario della Grande Guerra.

La scelta è ricaduta sullo studio e sull’analisi di poesie scritte da poeti che hanno avuto esperienza diretta e indiretta della prima guerra mondiale. In questo modo si è anche svolto il programma ministeriale che prevede per il secondo anno di liceo lo studio del testo poetico.

Ha avuto una grande valenza per i ragazzi scoprire che l’ultima classe chiamata alle armi nel conflitto fu proprio quella del 1899. Ragazzi appena diciottenni o anche diciassettenni raggiunsero il fronte nel 1917. Anche loro sono nati nel ’99 di cento anni dopo. Questo semplice dato anagrafico ha favorito una più profonda immedesimazione con le esperienze riportate nelle poesie studiate.

Un dato molto importante per comprendere la tematica trattata è che la poesia di guerra è di gran lunga differente dalla prosa di guerra.

La prosa nasce come esigenza di raccontare ciò che è accaduto e quasi mai l’autore è già uno scrittore, egli è innanzitutto un soldato, solo dopo l’esperienza tragica della guerra si scopre scrittore servendo il bisogno di dover tramandare ciò che ha vissuto. La guerra trasforma alcuni uomini, anche di estrazione comune, in scrittori.

La poesia invece è scritta, per lo più, da autori diventati soldati, intellettuali che hanno fatto i conti con la guerra.

Quanto detto è significativo perché gran parte della classe intellettuale dell’epoca inneggiava alla guerra, la desiderava, la voleva. Poi tutti fecero i conti con il fango e il sangue, la riduzione dell’uomo a topo di trincea, meccanismo in mano ai potenti. La poesia registrò questo impatto tra roboante ideologia e terribile realtà. La produzione così si trasforma da abbacinante glorificazione della guerra a frammento in cui il poeta desidera ritrovare se stesso.

Un’ultima annotazione: c’è un’altra poesia parallela a tutto questo, non elitaria, popolare, che esprime i sentimenti di tutti in altra forma. E’ il canto. A volte preesistente e trasformato in guerra, a volte totalmente nuovo. La strada poetica di una classe non intellettuale.

Il lavoro ha prodotto un percorso in cui vengono presentate le poesie, con il commento dei ragazzi ed è suddiviso in tre parti o sezioni.

Prima sezione: le poesie interventiste

Attraverso le composizioni di Govoni, Saba, Marinetti abbiamo visto come viene presentata la guerra da parte di chi la voleva. La guerra è descritta come la pace. Il lessico sovverte le cose e trasforma l’odio in amore, la morte in vita. Le forme della tradizione poetica vengono distrutte così come si vorrebbe fare con la società e il mondo.

Seconda Sezione: le poesie dell’esperienza tragica

Soffici, Ungaretti e Rebora ci accompagnano nella melma e nel sangue del fronte. Il poeta trasforma la sua opera, scrive frammenti. Cerca sé stesso. Con risultati diversi, ma ugualmente drammatici e intensi. Rebora si impietrisce e vuole il silenzio, Ungaretti cerca e scopre ciò che conta nell’esistenza.

Terza sezione: le poesie colpite dal bello

Dentro tutto il dramma e la morte a volte qualcosa risorge, qualcosa sfugge alla morsa del dolore. Sono attimi di stupore e meraviglia, attimi di nostalgia, dove si affacciano alla mente ricordi di un tempo. Bottai, Stuparich e Martini si accorgono di cose così.

Alla fine, come un contro canto si possono ascoltare alcune strofe di canti alpini, che si commentano da soli.

Mercoledì 5 novembre al Centro Altinate “La strada bella”, il video per i 60 anni di CL

![tracce-cl-strada-bella[1]](http://www.rosminipadova.it/wp-content/uploads/2014/10/tracce-cl-strada-bella1-221x300.jpg) A 60 anni da quando don Luigi Giussani salì i gradini del Liceo Classico Berchet di Milano per insegnare religione, Comunione e Liberazione ha realizzato un video dal titolo «La strada bella». Il dvd, della durata di 84 minuti, racconta l’oggi del Movimento attraverso immagini da tutto il mondo, documentando che cosa è nato da don Giussani e da chi rivive la sua esperienza ora.

A 60 anni da quando don Luigi Giussani salì i gradini del Liceo Classico Berchet di Milano per insegnare religione, Comunione e Liberazione ha realizzato un video dal titolo «La strada bella». Il dvd, della durata di 84 minuti, racconta l’oggi del Movimento attraverso immagini da tutto il mondo, documentando che cosa è nato da don Giussani e da chi rivive la sua esperienza ora.

Per iniziativa dell’Associazione culturale Rosmini

“La strada bella” verrà proiettato

mercoledì 5 novembre 2014 alle 21.00

nel centro culturale San Gaetano – Altinate

di via Altinate, 71 – Padova

Ingresso libero, info 329-9540695 info@rosminipadova.it #lastradabella

Realizzato dai giornalisti Monica Maggioni e Roberto Fontolan e dall’art director Dario Curatolo, «La strada bella» è in omaggio col numero di ottobre di Tracce, la rivista internazionale di CL.

Sottotitolato in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo e polacco, il video si avvale di centinaia di filmati giunti da 43 Paesi, di tre “storie” girate a New York, San Paolo e Kampala e di un’intervista a don Julián Carrón (presidente della Fraternità di CL) realizzata a Madrid.

Il video arriva dopo la pubblicazione della Vita di don Giussani (ed. Rizzoli) e le decine di presentazioni svoltesi in tutta Italia e mostra che ciò che tanti hanno potuto sentire e vedere leggendo il libro ha un frutto oggi: la vita di un popolo, che non può essere staccata da don Giussani, così come il Movimento non può essere diviso dalla storia di don Giussani.

Annunciando l’uscita del DVD, don Carrón ha detto di recente: «Il video è una testimonianza, una documentazione di come il Mistero abbia avuto pietà del nostro niente; ed è uno strumento che ci aiuta a comprendere il cammino che abbiamo fatto in questi anni e del quale dobbiamo essere ancora più consapevoli e grati».

Al video Tracce ha dedicato 10 pagine di presentazione con contributi di Monica Maggioni, Fontolan e Curatolo, insieme a tre interviste al presidente della Sea Pietro Modiano, al filosofo Eugenio Mazzarella e al sociologo Mauro Magatti che lo hanno visto in anteprima.

GUARDA IL TRAILER DEL VIDEO